町工場からリフォーム業まで - 下請け脱却への強い想い

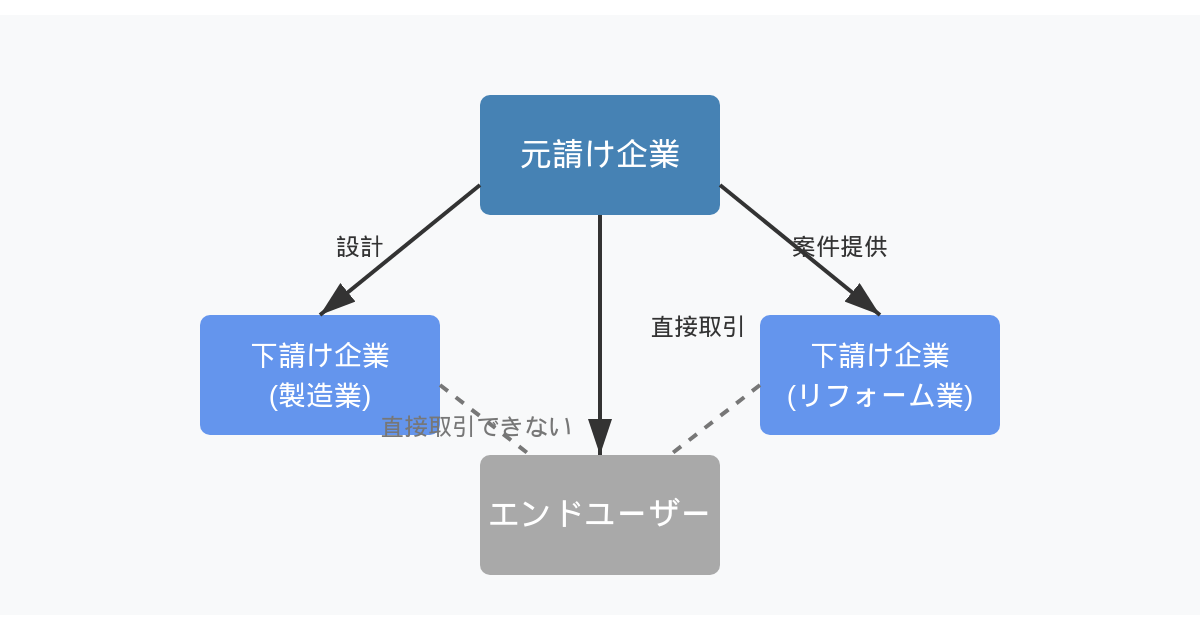

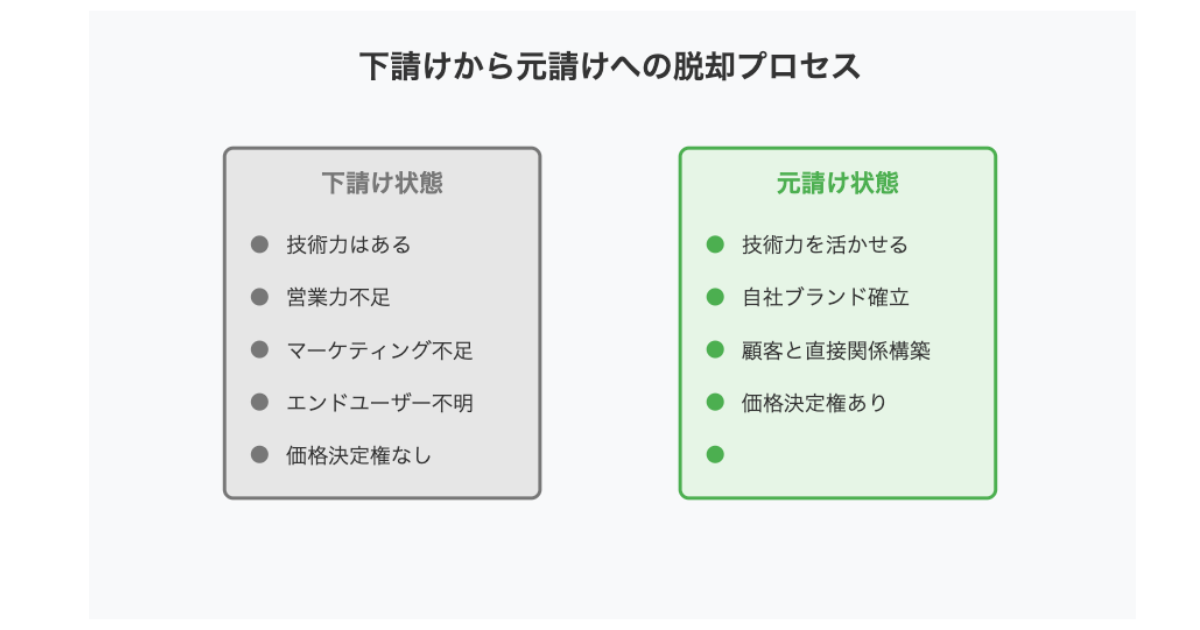

製造業やリフォーム業の経営者の中には、今までB2Bで行ってきた事業をB2Cに展開し、業態変更していきたいというニーズがあります。製造業でいえば、いわゆる町工場で元請けさんが設計したものに対して製造するという「下請け体質」から脱却したいと考える経営者。

リフォーム業でいえば、ハウスメーカーや不動産会社からの下請け工事から独立し、直接施主と取引したいと願う工務店。

こうした経営者たちは強い危機感を持っています。特に製造業では、国際的な環境変化によって日本の製造業が一気に危機的状況になることもあれば、これをチャンスと捉える企業も出てきています。

とりわけ町工場で頑張っている社長さんは、自社の技術力には自信と誇りを持っていながらも、その技術をどう世に出していくかということで日々もがいておられます。

東京で営業をしていた時、大田区などで多くの製造業経営者と接してきましたが、技術はあっても、元請けとの関係性に依存し、「上から水が流れるように仕事が入ってくる」状態から、自分たちで営業・マーケティングをしなければならない状況への移行に苦労されている方が大勢いました。

同じことはリフォーム業でも言えます。ハウスメーカーが5000万円で家を売っても、実際に工務店は2500万円かそれ以下で作業する現実があります。これが自社で直接5000万円の契約を取れるようになれば、利益率は大きく向上します。しかし、その実現のために必要な営業力と集客力が不足しているのです。

この記事は2025年4月3日に ポッドキャストに行って配信した音声をベースに作成しています。 Podcast も合わせてお聞きください。

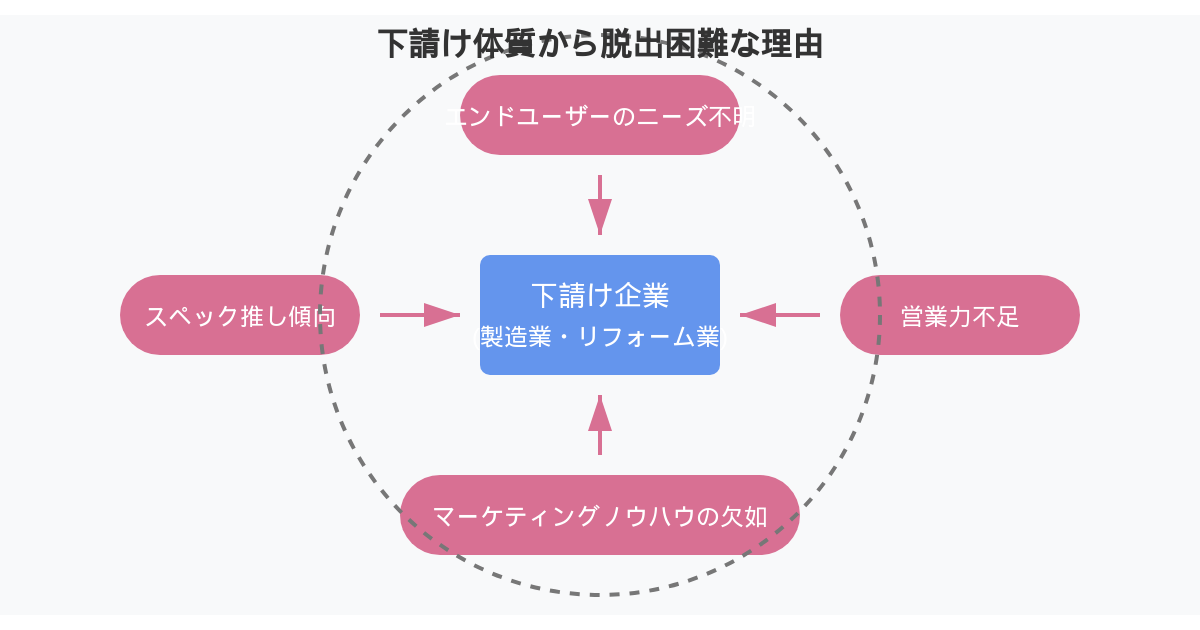

下請け体質から抜け出せない根本的な理由

下請け企業が元請けになれない最大の理由は、「エンドユーザーのニーズが分からない」ことです。製造業の場合、分業体制で流れ作業になっているため、自分たちで集客する、営業活動する、マーケティング活動するという経験がないのです。

リフォーム業でも同様の課題があります。技術者としてのスキルはあるものの、「どうやって集客するのか」「どう営業すればいいのか」というノウハウがないために、ハウスメーカーや不動産会社からの仕事に依存せざるを得ない状況が続いています。

エンドユーザーのニーズが分からないため、多くの場合、技術先行型になり「スペック推し」のアプローチになりがちです。結果として、いくら素晴らしい技術や製品があっても、それを求めるお客様に届かないという状況に陥ります。

ストーリーブランド戦略で差別化する

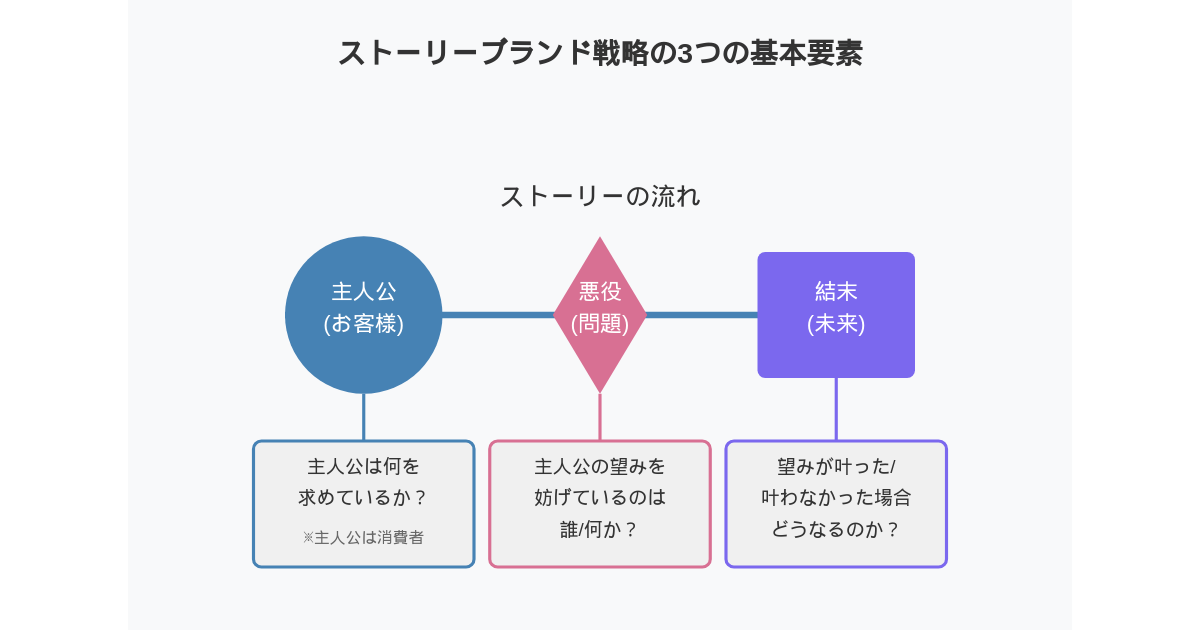

情報爆発の時代において、単なる商品・サービスの優位性だけでは選ばれません。ドナルド・ミラー氏の「ストーリーブランド戦略」の考え方によれば、人々は「最高の商品」ではなく「一番わかりやすい商品」を選びます。

下請けから元請けへの脱却を目指す企業が最初に考えるべきは、「どうやってエンドユーザーに対して、ストーリーで売っていくか」ということです。それには、映画のストーリー制作と同じアプローチが有効です。

ストーリーブランド戦略の3つの基本要素

- 主人公は何を求めているか(主人公=あなたの会社のお客さん)

- 主人公の望みを妨げているのは誰/何か(主人公の敵・悪役)

- 望みが叶った/叶わなかった場合、主人公はどうなるのか

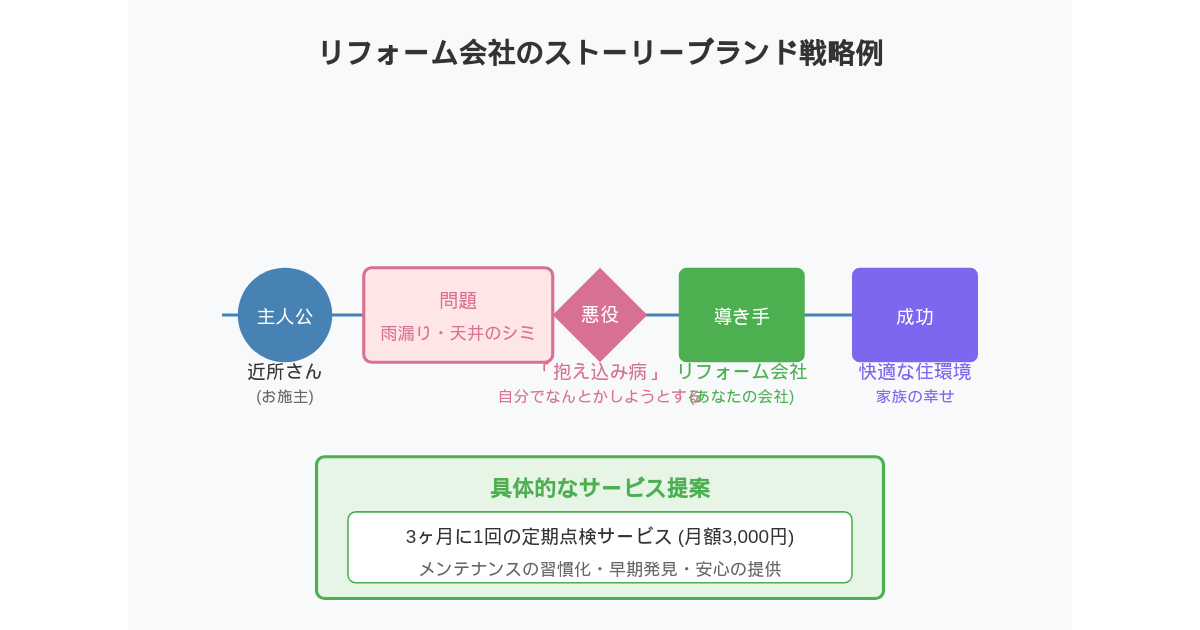

ここで重要なのは、主人公は「あなたの会社」ではなく「消費者」だということです。例えばリフォーム会社なら、リフォームを依頼するお施主さんが主人公です。

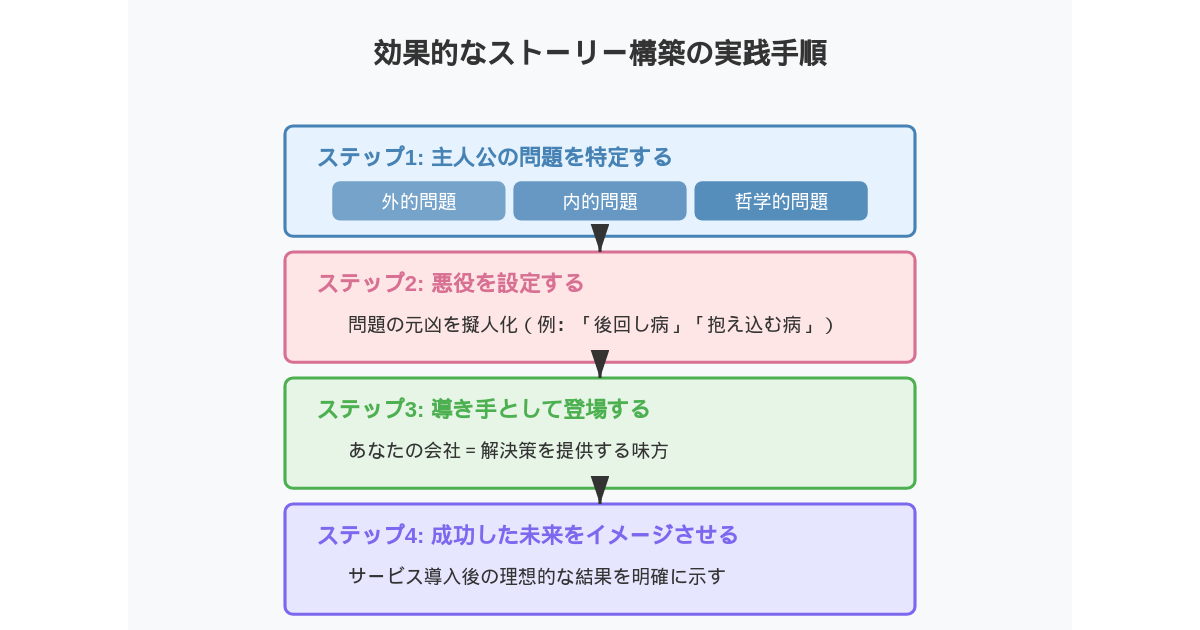

効果的なストーリー構築の実践手順

ストーリー構築の手順を解説します。ここでは、リフォーム業を事例として考えます。

ステップ1:主人公の問題を特定する

主人公の問題は、外的問題と内的問題、そして哲学的問題という3つのレベルがあります。

例:リフォームのケース

- 外的問題:雨漏りして天井にシミがついている

- 内的問題:カビ臭くなり家族が居心地悪く感じる、友人を招くのが恥ずかしい

- 哲学的問題:「家は快適であるべきだ」という信念が満たされない

ステップ2:悪役を設定する

ストーリーにとって悪役の存在は非常に重要です。この悪役と主人公が戦うわけですが、悪役とは「問題の元凶」を擬人化したものです。

例:リフォームのケース 雨漏りの原因が定期的なメンテナンスを怠った「後回し病」や「なんでも自分で抱え込む病」といった悪役を設定します。この悪役が主人公(お客様)の理想的な生活を妨げています。

ステップ3:導き手として登場する

主人公は悪役に立ち向かおうとしますが、挫折します。そこで登場するのが「導き手」(=あなたの会社)です。導き手は主人公を助け、悪役に打ち勝つための方法を示します。

例:リフォームのケース リフォーム会社である「あなた」が、「3ヶ月に1回の定期点検サービス」という解決策を提案します。単なるリフォーム工事ではなく、「なんでも自分で抱え込む病」という悪役を倒すための味方として位置づけるのです。

ステップ4:成功した未来をイメージさせる

あなたのサービスを選ぶことで、主人公がどのような理想的な未来を手に入れるかを明確に示します。

例:リフォームのケース 定期点検サービスを利用することで、雨漏りのない快適な住環境を維持でき、家族がリラックスでき、友人を招きたくなるような空間が保たれることを示します。

具体的な商品・サービス設計への応用

ストーリーブランド戦略を踏まえた商品・サービス設計の一例を見てみましょう。

リフォーム会社の例でいえば、単なる「リフォーム工事」ではなく、「セルフ点検サービス」という形で月額3,000円の定期サポートを提供します。3ヶ月に1回、一緒に家の点検をすることで、お客様が「なんでも自分で抱え込む病」を克服し、適切なタイミングでメンテナンスができるよう支援します。

このサービスには以下のような利点があります:

- 定期的に顧客と接点を持てる(年4回)

- 継続的な収入が得られる

- 大きな工事が必要になった際の受注確率が高まる

- お客様に「価値」を提供し続けることで信頼関係が築ける

下請けから脱却するためのまとめ

元請けになりたい製造業でもリフォーム業でも、下請けから脱却する際の課題は営業力とマーケティング力です。しかし、その前に考えるべきなのがストーリーです。

- 主人公をお客さんに設定する

- 主人公の望みを妨げる「悪役」を3つの問題(外的・内的・哲学的)から特定する

- あなた自身を「導き手」として位置づけ、主人公が悪役と戦うための助けを提供する

- 導き手の力を借りることで主人公が得られる理想的な未来を示す

こうしたストーリー設計により、単なる「製品」や「サービス」ではなく、顧客の人生における「意味のある解決策」として自社の提供価値を位置づけることができます。技術力を活かしながらも、顧客視点での価値提案ができるようになれば、下請けから脱却し、エンドユーザーと直接つながるビジネスへの転換が可能になるのです。

※下請け体質からの脱却を目指す経営者様向けに、より詳しいマーケティング戦略のご相談はブランドバーディス合同会社で承っております。お気軽にお問い合わせください。